Allgemeine Geschäftsbedingungen nach der Schuldrechtsreform

Am 1. Januar 2002 trat das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft. Insbesondere das Kaufvertrags- und Gewährleistungsrecht wurden neu geregelt.

Vorbemerkung:

Am 1. Januar 2002 trat das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft. Neben einer Vielzahl von strukturellen Veränderungen wurde seinerzeit insbesondere das Kaufvertrags- und Gewährleistungsrecht neu geregelt.

Das Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ist entfallen, die jeweiligen Vorschriften wurden teilweise in veränderter Form in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) übernommen.

Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz diente in großem Umfang auch der Übernahme von EU-Richtlinien, insbesondere der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Zu diesem Zweck wurden zwingende Vorschriften aufgenommen, die speziell Kaufverträge zwischen Unternehmern und Letztverbrauchern regeln. Für die ab dem 01.01.2022 geschlossenen Verträge ist nun die neue EU-Warenkaufrichtlinie (Richtlinie (EU)2019/771) anwendbar, die die bisher geltende EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ablöst. Der deutsche Gesetzgeber hat die EU-Richtlinie weitgehend „eins zu eins“ in deutsches Recht umgesetzt und insbesondere auf Verlängerung der Gewährleistungsfrist verzichtet (siehe hierzu näher das neue Praxiswissen „Änderungen im Kaufgewährleistungsrecht 2022“)

Da keine abweichenden Regelungen zulässig sind, stellt sich die Frage, ob Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucherverträge noch erforderlich sind.

Bitte melden Sie sich an, um den vollständigen Artikel zu sehen.

Sie sind noch kein HBE-Mitglied?

Oder Sie sind bereits HBE-Mitglied, haben aber noch keinen Zugang?

1. Stationärer Einzelhandel

Im stationären Einzelhandel wurden Allgemeine Geschäftsbedingungen im Wesentlichen dazu eingesetzt, die gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei den Gewährleistungsrechten, aber auch beim Eigentumsvorbehalt zu nutzen.

Durch die im Jahr 2002 in das Gesetz aufgenommenen Regelungen über den Verbrauchsgüterkauf sind im Verhältnis zwischen Einzelhändler((GENDERNOTICE)) und Verbraucher die Gewährleistungsrechte in den wesentlichen Positionen nunmehr zwingend geregelt.

Eine Abweichung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen ist nicht mehr möglich, teilweise aber auch nicht mehr erforderlich.

Das Recht der Gewährleistung hat sich geändert.

So wurde die Definition des Begriffs „Sachmangel“ erweitert und hat mit Wirkung ab 2022 eine weitere Änderung erfahren. Nach § 434 Abs. 1 BGB n.F. ist eine Sache frei von Sachmängeln, wenn Sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen entspricht.

Von dieser Regelung kann durch AGB nicht abgewichen werden.

Nach der früheren gesetzlichen Regelung konnte der Kunde bei Vorliegen von Sachmängeln zwischen Wandelung und Minderung wählen. Durch die Wandelung wurde das Vertragsverhältnis rückabgewickelt, durch die Minderung lediglich der Kaufpreis reduziert.

Früher war es deshalb für den Einzelhandel wichtig, in AGB zu vereinbaren, dass der Händler zunächst ein Recht zur Nachbesserung hatte. Eine derartige Regelung ist durch AGB nicht mehr zulässig, da gesetzlich geregelt ist, dass der Käufer Nacherfüllung, d. h. nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung), verlangen kann. Erst wenn dies gescheitert ist oder vom Verkäufer abgelehnt wurde, besteht für den Kunden das Recht, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären und ggf. – unter weiteren Voraussetzungen – Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Diese gesetzlichen Vorschriften sind zwingend, Abweichungen sind nicht möglich

Durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wurde die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen bei beweglichen Sachen von sechs Monaten auf zwei Jahre verlängert, was insoweit auch weiter der ab 2022 geltenden Rechtslage entspricht. Beim Verkauf neuer Waren an Letztverbraucher kann von dieser Regelung nicht abgewichen werden.

Die neue Warenkaufrichtlinie lässt zwar bei gebrauchten Waren ausdrücklich eine Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr zu. Jedoch sind die formellen Anforderungen an die Verkürzung der Gewährleistungs- bzw. Verjährungsfrist auf ein Jahr stark erhöht worden. Nach § 476 Abs. 2 S. 2 BGB n.F. ist die Vereinbarung einer verkürzten Verjährungsfrist für gebrauchte Waren nur unter den gleichen hohen Anforderungen wirksam wie eine Vereinbarung einer zum Nachteil des Verbrauchers abweichenden Beschaffenheit der Kaufsache. Danach ist erforderlich, dass

- der Verbraucher vor Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht und

- diese Abweichung im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart

Eine Verkürzung der Verjährungsfrist durch AGB ist daher auch bei gebrauchten Waren ab 2022 nicht mehr möglich!

Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist zwar weiter möglich, doch wurde auch hier die gesetzliche Regelung zum Nachteil des Verkäufers verändert. Früher konnte die Sache bereits bei Verzug des Käufers mit der Zahlung des Kaufpreises herausverlangt werden. Derartige Regelungen sind bereits seit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz nicht mehr möglich. Die Ware kann jetzt erst herausverlangt werden, wenn der Verkäufer vom Vertrag zurückgetreten ist (§ 449 Abs. 2 BGB).

Das zusätzliche „Druckmittel“ zur Durchsetzung der Kaufpreiszahlung, wegen des Eigentumsvorbehalts bei Aufrechterhaltung des Vertrages die Ware heraus zu verlangen, ist somit entfallen.

Weit verbreitet, aber unzulässig im Verkehr mit Letztverbrauchern, sind Gerichtsstandsklauseln. Eine Klage des Verkäufers (z. B. auf Zahlung) muss am Gerichtsstand des Kunden erhoben werden, wenn dieser Verbraucher ist.

Darüber hinaus sind die Verbotstatbestände des früheren Gesetzes über AGB in weitem Umfang in Regelungen des BGB übernommen worden. Die bereits früher geltenden Verbote z. B. zur Pauschalierung von Schadenersatzansprüchen, Vertragsstrafe oder Haftungsausschluss bei grobem Verschulden bestehen danach fort.

Der Spielraum, innerhalb dessen bei Verbraucherverträgen von Gesetz abweichende Regelungen mit AGB getroffen werden können, ist bereits seit der Schuldrechtsreform deutlich kleiner geworden.

Darüber hinaus müssen die Klauseln transparent, d. h. unmissverständlich formuliert sein, da Zweifel bei der Auslegung von AGB zu Lasten des Verwenders gehen. Zweifelhafte Klauseln können von z. B. Verbraucherschutzverbänden abgemahnt und ggf. gerichtlich verfolgt werden.

Seit dem 01.10.2016 sind auch Schriftformklauseln gegenüber Verbrauchern nicht mehr zulässig. Vielmehr darf nur noch die sog. „Textform“ (E-Mail, Fax etc.) vorgegeben werden.

Seit dem 01.02.2017 sind schließlich aufgrund der ADR-Richtlinie und des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes neue Informationspflichten auf den Händler zugekommen. Insbesondere hat jeder Unternehmer den Verbraucher leicht zugänglich, klar und verständlich davon in Kenntnis zu setzen, inwieweit er bereit oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrauchschlichtungsstelle teilzunehmen. Ausgenommen von der Informationspflicht sind nur Unternehmer, die am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres 10 oder weniger Arbeitnehmer beschäftigt haben. Die Informationen müssen zusammen mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben werden. Für Verbraucher ist hierzu seit dem 01.04.2016 einen Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle in Kehl am Rhein eingerichtet und vom Bundesamt für Justiz anerkannt worden, die auch für Streitigkeiten mit Unternehmen des Einzelhandels zuständig ist. Nähere Informationen zu diesem Punkt finden Sie im Praxiswissen „Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): Informationspflichten“.

Saldiert man die Vor- und Nachteile, sind AGB im stationären Einzelhandel nur noch ausnahmsweise erforderlich, z. B. für Sachverhalte wie

- freiwilliges Umtauschrecht fehlerfreier Ware (s. Ziff. 3.1.)

- Warenauswahl (s. Ziff. 3.2.).

2. Internethandel / Fernabsatzverträge

Die oben dargestellten Ausführungen zum Inhalt von AGB gelten zunächst auch hier. Es ergeben sich aber Besonderheiten aufgrund der gesetzlichen Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen mit Letztverbrauchern. Hier ist eine Vielzahl von Angaben zu machen, wie z. B. Identität des Unternehmens, Handelsregister, Handelsregisternummer, Vertreter des Unternehmens, ladungsfähige Anschrift u. v. m.

Besonders hervorzuheben ist hier das Widerrufsrecht.

Bei Fernabsatzverträgen mit Letztverbrauchern steht diesen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die Frist für die Ausübung des Widerrufsrechts beginnt mit Inbesitznahme der Ware durch den Kunden, aber nicht vor ordnungsgemäßer Information über das Widerrufsrecht zu laufen. Zu den Einzelheiten des Widerrufsrechts beachten Sie bitte unser gesondertes Praxiswissen „Verbraucherrechterichtlinie: Widerrufsrecht“. Dort finden Sie auch ein Muster für die Widerrufsbelehrung.

Für Ihren Onlineshop können Sie in Ihrer HBE-Bezirksgeschäftsstelle die Konditionenempfehlung für den Fernabsatz anfordern. In ihr sind das Widerrufsrecht, die gesetzlichen Pflichtinformationen und Allgemeine Geschäftsbedingungen zusammengefasst. Aus den ergänzenden Anmerkungen können Sie erkennen, bei welchen Regelungen Gestaltungsspielraum besteht, und welche Texte Sie wörtlich übernehmen müssen.

3. Umtausch und Rückgaberecht

Für den stationären Handel ist hingegen ein allgemeines Umtausch- oder Rückgaberecht im Gesetz nicht vorgesehen. Lediglich bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Allerdings ist auf freiwilliger Basis die Vereinbarung eines Umtausch- oder Rückgaberechts möglich. Hierfür folgende Formulierungsmuster:

3.1. Umtauschrecht

Innerhalb einer Woche können Sie Ihren Einkauf bei Vorlage des Original-Kassen-zettels gegen Kaufpreisrückerstattung((oder: „gegen Erhalt eines unbefristeten Einkaufsgutscheins in Höhe des Kaufpreises.“)) zurückgeben.

Voraussetzungen:

Die Ware ist ungebraucht / ungetragen, die Originaletiketten und Originalverpackung sind unbeschädigt und werden mit zurückgegeben. Gesetzliche Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.

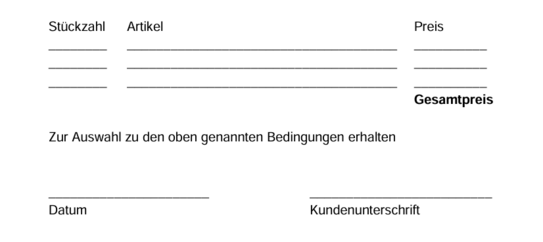

3.2. Warenauswahl

Für die untenstehend zur Auswahl gekauften Waren räumen wir Ihnen bis zum … ein freiwilliges Rückgaberecht ein. Bitte haben Sie Verständnis, dass das freiwillige Rückgaberecht nur für solche Waren gilt, die keine Tragespuren oder Beschädigungen aufweisen und bei denen die Etiketten noch original an den Bekleidungsteilen fixiert sind. Bei ordnungsgemäßer Rückgabe der Ware innerhalb der oben genannten Frist entstehen Ihnen keine Kosten. Ansonsten ist der Preis der Ware aus dem Kaufvertrag am Tag nach Fristablauf zur Zahlung fällig.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Ihre Ansprechpartner in den HBE-Bezirksgeschäftsstellen finden Sie unter www.hv-bayern.de

Fußnoten

Ihre Ansprechpartner zu diesem Thema